本项目来源于国家杰出青年科学基金“疾病体外分析检测(编号:21925405)”,起止时间为2020.1-2024.12。为推进项目研究成果的宣传和共享,本项目根据研究情况提供项目成果的科普性介绍。

基于纳米自组装的人工嗅觉传感器

一、主要研究内容

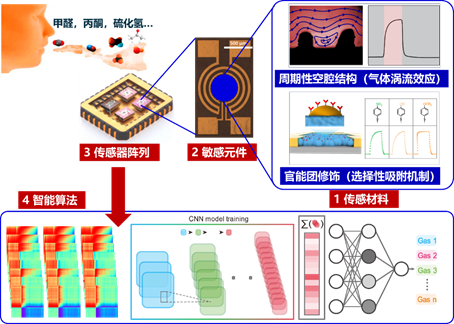

人工嗅觉传感器,由多个传感器阵列组成,旨在模拟人类嗅觉系统。原则上每个传感器对特定类型的化学物质或气味敏感。结合传感阵列和人工智能算法,构建超灵敏的人工嗅觉传感器。到目前为止,传感阵列对于特定气体分子的选择性捕获和吸附机制以及气体分子化学信号转化为电信号波形机制研究不深入,这阻碍了人工嗅觉技术的进步。为解决这一问题,报告人制备周期性空腔结构的传感膜,辅之以官能团修饰策略,构建对痕量生物标志物高效吸附、选择性响应的传感材料,研究传感材料的气体涡流产生机制;研究不同材料之间的能带结构、晶格失配、界面缺陷等因素对气体分子在异质结界面处的吸附脱附行为的影响机制,揭示响应波形产生机制;利用MEMS技术设计多通道检测芯片,将不同传感材料集成在小空间内,实现多种生物标志物的同时检测。基于此,我们采用了一种表面官能团修饰的方法制备了人工嗅觉传感器,它可以根据气体分子与传感材料表面之间的化学吸附、解吸和/或氧化还原反应等作用产生各种响应波形图。最后,根据响应波形图,设计一种人工智能分析系统,包括提取图中包含的气味属性的特征工程阶段和能够对混合气体分子的身份进行分类的深度学习阶段,进行临床验证,评估设备性能,建立气道炎症、肺癌与呼吸生物标志物之间的关联模型,以提升检测准确性和临床应用价值。

图1.基于纳米粒子组装的人工嗅觉传感器

二、项目成果展示

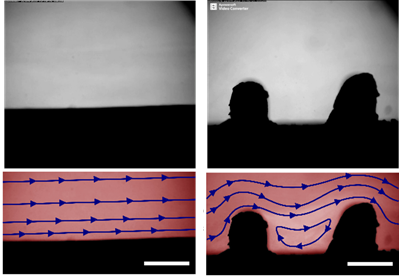

(1)传统方法侧重于气体传感材料的设计,忽视了气态物质传输的影响。在这种情况下,大多数气体传感器采用平面薄膜,根据麦克斯韦模型,吸附分子容易逸出,导致对痕量气体分子的灵敏度不足。为了解决这一问题,本研究探讨了微结构如何通过流体动力学影响气体传感,开发了前所未有的高灵敏度材料,并创建了一个通用的气体传感材料合成平台。具体而言,发现蝴蝶翅膀的微结构能够诱导嵌入涡旋,这些涡旋可以通过自发混合增强质量传递,同时通过降低速度抑制分子逃逸。更重要的是,我们将这种由微结构引起的涡旋效应应用于基于氧化锌纳米材料的气体传感器设计中,与传统的氧化锌纳米材料相比,显著提高了乙醇的灵敏度。通过调整微结构的直径与高度比(D/H),优化了气体传感性能。证明D/H是影响气体涡旋效应的关键参数,特别是在1-1.33范围内达到最佳气体灵敏度。进一步通过铟氧化物、钴氧化物和钨氧化物纳米材料的灵敏度测试验证了微结构引起的涡旋效应。作为概念验证,构建了一个四通道气体传感器,用于检测反映人体代谢的呼吸样本。这种方法赋予商业气体传感材料高度敏感的能力,能够在呼出的气体中检测痕量气体分子。

图2.平面和空腔结构气体流动行为比较

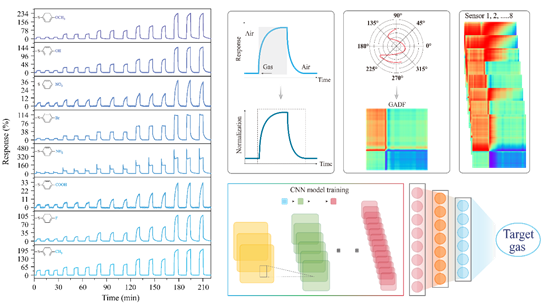

(2)以反应气体和传感材料类型的特征波形信号逐渐在深度学习过程中被证明具有效性和适用性。但是,针对特征波形信号的产生机制并不清楚。这是因为材料的电子特性受到能带结构、晶格失配、界面缺陷等因素的影响以及气体分子的吸附脱附行为受到界面化学性质、缺陷态分布等等因素的影响。基于此,我们采用了一种表面官能团修饰的方法制备了人工嗅觉传感器,它可以根据气体分子与传感材料表面之间的化学吸附、解吸和/或氧化还原反应等作用产生各种响应波形图。该方法仅改变负载贵金属的功函数,最大限度地简化影响因素,有利于探讨关键机制。通过一些原位表征方法对气体扩散-反应动力学进行直接观测,揭示了产生不同波形信号的主要影响因素,提出气体分子吸附主导型响应型波形、表面反应主导型响应波形以及两者协同型响应波形。最后,根据响应波形图,设计一种人工智能分析系统,包括提取图中包含的气味属性的特征工程阶段和能够对混合气体分子的身份进行分类的深度学习阶段。

图3.基于传感阵列波形图的多任务电子鼻算法

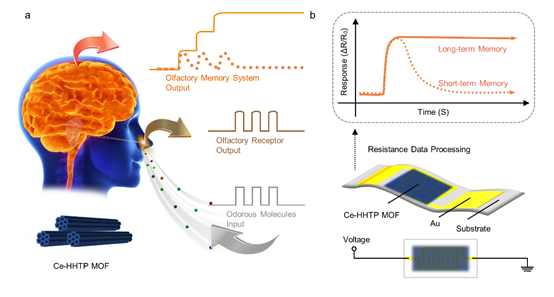

(3)嗅觉系统能够生成各种气味分子的独特感官记忆,指导情感和认知决策。然而,现有的大多数电子鼻仍局限于瞬间集中,无法触发不同气味的具体记忆。在此,我们报告了一种利用导电金属有机框架(Ce-HHTP)的人工嗅觉记忆系统,该系统集成了传感和记忆功能,对醇类和醛类表现出短期和长期的记忆响应。实验和理论计算表明,特定的Ce-HHTP与不同客体中的氧原子组合可以产生不同的记忆。配备此系统的无人驾驶飞机在已知区域实现了感官记忆。此外,便携式检测盒与可穿戴柔性电极的融合展示了其在场外污染监测和健康管理方面的巨大潜力。这项工作代表了一种在同时条件下具有两种特定感官记忆的人工嗅觉记忆系统,为具有人类嗅觉记忆特性的仿生设计奠定了基础。

图4.基于导电金属有机框架的人工嗅觉记忆系统

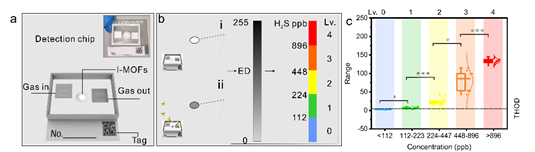

(4)设计高效的人工嗅觉传感器固态比色芯片意义重大,其表面微纳结构的创新设计是提升固-气界面异相反应效率和检测灵敏度的关键。科研团队运用原位竞争配位生长策略,在三维交联模板里成功打造出具有分级(互连大孔)-介孔-微孔结构的铅基金属有机框架芯片。研究发现,通过调控气体在多级孔道网络的传输机制,开放式大孔结构能强化对流扩散效应。这可充分激活芯片深层活性位点,大幅提升传感器灵敏度。该技术突破使比色芯片在检测硫化氢时,性能超越人类嗅觉,刷新铅基室温传感器灵敏度纪录。在模拟口臭分级中,它能实现从硫化氢气体模拟口臭气体的Lv.0到Lv.4分级检测,为口臭即时检验提供了简单廉价新途径。

图5.基于铅基金属有机框架的口臭分级检测系统

(5)光激活室温人工嗅觉传感器用于呼吸标志物检测优势显著。和传统热激活型化学电阻传感器相比,它安全性高、能耗低。但检测低浓度弱反应性分子时面临挑战。为此,研究团队开发了基于II型能带排列CdSe@CdS异质结构棒与多位点大尺寸金纳米粒子复合的超灵敏室温光激活芯片检测系统。飞秒瞬态吸收光谱显示,多位点金纳米异质结构可实现部分热电子转移,大尺寸多位点金纳米粒子引入后,电子转移时间为0.62 ps,热电子转移效率达99%,增加了气-固表面反应的可用电子与活化能。经4 -溴苯硫酚功能化修饰,传感器对反式- 2 -壬烯醛有高亲和力,检测限达亚ppb级。研发的六通道紫外光激活人工嗅觉传感器在便携式设备中能出色鉴别呼出气中醛类生物标志物,为便携式非小细胞肺癌筛查设备开发提供关键技术支持。

图6.基于光激活室温人工嗅觉传感器的非小细胞肺癌标志物检测

(6)基于纳米粒子比色原理的人工嗅觉传感器在早期肺癌无创筛查和分型领域取得重要突破。科研团队针对当前呼气检测技术中存在的灵敏度不足和信号稳定性差两大技术瓶颈,开发了一种新型纳米粒子人工嗅觉传感器系统。在127例临床双盲验证中,该传感器系统展现出优异的诊断性能:对早期肺癌(腺癌、鳞癌、小细胞肺癌)的亚型鉴别准确率达90%,单次检测仅需8分钟,检测限低至ppb(十亿分之一浓度)。这种可便携化的检测装置为肺癌早期筛查和分型提供了新的技术路径,其模块化设计还可拓展应用于其他呼吸系统疾病的诊断监测。

图7.基于纳米粒子型固体比色人工嗅觉传感器的早期肺癌筛查与亚型分型